インバウンド絶好調の時代だからこそ、知っておきたい江戸時代の思想家たち 混迷の現代を照らす叡智 1

長引く円安や国際情勢不安により日本人の海外渡航が難しい状況だが、インバウンドは増加傾向にある。来日外国人は、和食に加え、寺社仏閣や日本庭園といった観光地、さらに日本の工芸品や伝統文化にも深い関心を示す人が少なくない。

日本は明治維新以降、欧米の技術や文化を手本に発展してきたが、その過程で多くの美徳や価値観が失われてきた。特に江戸時代に形成され、武家社会の精神的基盤となった日本の思想家たちの思想は、歴史の授業などで触れられる程度で、欧米の啓蒙思想家と比較すると認知度は低い。しかし、彼らの思想を深く考察すると、欧米の思想家よりも先見の明があり、現代社会に生きる人間の本質を捉えた洞察と、時代を超えた現実感が宿っていることに気づかされる。

歴史に埋もれた日本の思想家たちが示す知恵の数々を探ってみる。

目次

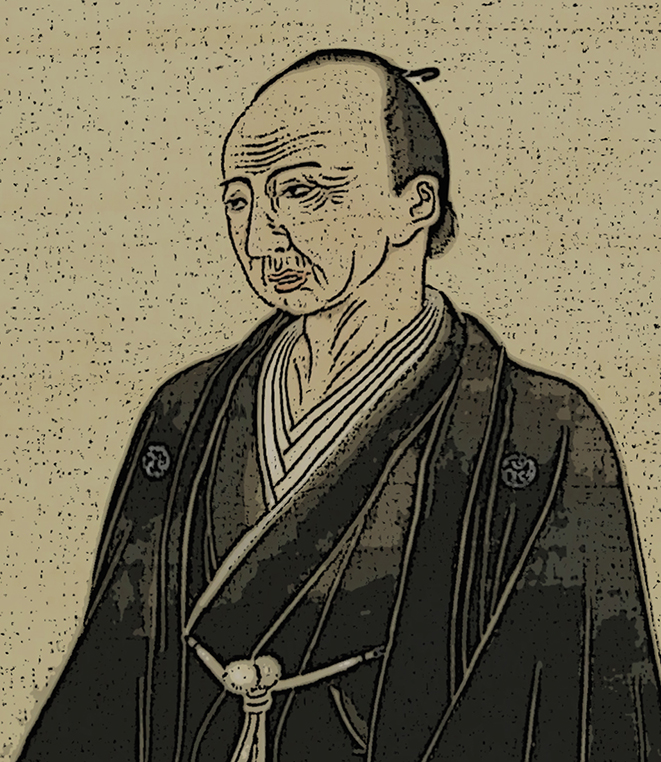

■商人が“卑しい”と目された時代に商人道を人間道に高めた石田梅岩

「商人のあるべき姿として思い浮かぶのが、近江商人が説く「売り手よし、買い手よし、世間よし」の「三方よし」である。商売は売り手だけの利益に走るのではなく、買い手にも心からの満足を提供し、ひいては社会全体の幸福に貢献することで、いずれもが「よし」となる。この「三方よし」の思想は現代の「サステナブル経営」や「企業の社会的責任(CSR)」の考え方に先行する考え方として、国内外にも広まっている。この「三方よし」の源流となった思想「心学」を打ち出したのが江戸時代中期の思想家、石田梅岩(いしだばいがん)である。

石田梅岩(1685〜1744)、本名:石田勘平は、現在の京都府亀岡市に生まれ、11歳の時に、京都の呉服商に丁稚奉公に出されている。しかし途中で奉公先が倒産し、一度故郷に戻っている。その後23歳の頃に京都の呉服問屋に奉公し、番頭に出世した。

梅岩は商人としての実務を熱心にこなす一方で、独学で儒教・仏教・神道を学び、商売の道としての「習合」を図っていく。20代の頃の梅岩はとくに神道普及に傾注し、なかでも京都を中心とした吉田神道の普及に力を入れていたとされる。しかし35、6歳の頃に臨済宗の禅僧である小栗了雲に出会い、感化され、43歳で師事するとその思想は神道、儒教、仏教の「三教一致」として、明確な線を描くようになる。

■「足るを知る」ことは、欲望の否定ではない。適切な成長の基盤である

梅岩は小栗と問答を繰り返すなかで、「知足(ちそく)」すなわち「足るを知る」の境地や、人間の本性についての深い理解を得たとされる。知足とは老子の「足るを知る者は富む」という一節に由来する概念であり、自らの分をわきまえてそれ以上のものを求めずに満足すること、分相応のところで満足する心境を指す。いまでも多くの商人の間で大切にされている価値観で、とくに老舗企業の理念や行動指針に取り入れられているが、足るを知るという言葉は、決して成長を否定する禁欲主義を意味するものではない。老子は欲望自体は個人や事業の成長、技術革新の原動力となり得るものとして認めている。「知足」とは自身や周囲に悪影響を及ぼすほどの過度な「貪欲」を戒め、適切な成長を促す考え方だ。欲に駆られれば、どんどん商品を売り、商売を広げていく。スタートアップや昨今のグローバル企業に求められる姿勢だ。しかし、急激な成長は過剰な資源の浪費にも繋がりかねない。自然から生まれる原材料はもとより、過剰な資金の投入、過剰な設備、そして過剰な労働、過剰な廃棄を引き起こしてしまう。また過当な競争は時に不正や犯罪の温床となる。

梅岩が生きた江戸時代、商人は封建的な身分制度のもと低い立場に置かれ、「利を追い求める卑しい存在」と見なされることも少なくなかった。梅岩にとって「商いは利を追い求める卑しい商売なのか」という問いは自身のなかでくすぶっていた。梅岩の父は極めて律儀な人物であったらしく、梅岩が幼い頃、自分の家の山と他家の山の境から分別なく栗を拾ってきたことを叱責し、すぐ他家に栗を返しに行かせたというエピソードが残っている。こうした躾を受けてきた梅岩にとって、適正な「利」の線引きはどこにあるのかは、商人、そして自分自身のアイデンティティに関わることだった。利を求めること自体を卑しいとするなら、商売は成り立たない。実際、梅岩自身が奉公先の倒産の辛さを身をもって体験している。では、“卑しくない”利というものがあるのか─。

梅岩にとって知足とは、その解となる境地であった。

また梅岩は商売における「知足」は、「利他」の精神につながっていくと考えた。人間というものは、足るを知って現状に満足感を覚えると、他者の利益や幸福のために力を尽くすことができるようになる、という考え方である。梅岩は「商人の道」を追究していくなかで、その道が「人の道」を問うことに繋がることを確信し、その商人道を「心学」として独自に発展させ体系化していった。

■商人のあるべき姿は、正直を貫き、倹約に努めること

45歳の時に、梅岩は奉公先を離れ、私塾を開く。授業料は取らず、塾生は商人だけを対象とせず、広く農民や武士にもその教えを説いた。そして同年、梅岩は小栗との問答を下敷きに『都鄙問答』を著した。

都鄙問答は、都会にいる人と鄙(田舎)にいる人の問答形式によって、商人、そして人間のあるべき姿を誰にでもわかりやすい言葉で展開していきながら、「商人の仕事は、社会の役に立ち、何よりも正直を貫くべきである」と説く「石門心学(せきもんしんがく)」のいわば福音書である。

梅岩が都鄙問答で主張した内容は主に次の3つである。

まず商人のあるべき姿は、正直を貫き、無駄遣いを戒め、倹約に努めることにある。これは単なる道徳論にとどまらず、商売繁盛の秘訣であり、社会全体の秩序を保つためにも不可欠であるとしていた。梅岩の説く倹約は、単に資源の無駄遣いを減らすことだけを意味するものではない。「倹約とは、世界のために、従来は三つ必要だったものを二つで済ませるようにすることを言う」と述べているように、社会のための「効率化」を説いているのである。

次に、当時の身分制度は理解しつつも、それぞれの身分にはそれぞれの役割があり、身分によって人間の価値に貴賤はないというもの。なかでも、それまで卑しいと見なされがちだった商人の仕事の正当性と社会的な意義を強調し、商人が利益を追求することも、それが道徳にかなった方法であれば肯定されるべきだと強く主張した。

都鄙問答のなかで梅岩は、「士農工商いずれも天下の百姓なり。士は士の職分、農は農の職分、工は工の職分、商は商の職分ありて、互いに相助け、相補うて天下国家の成り立ちゆくものなり。商人の利もまた天下の利なり。ただし、その利を得る道、正直にして、かつ倹約を守るべし」と表している。

なかでも「商人の道を問うの段」で梅岩は、「商人の買利は士の禄に同じ」として、商人が商売で得る利益は、武士が俸禄(ほうろく)として受け取る給与と同じく正当なものであると断言していることは、当時の身分社会においては勇気ある発言と言える。

そして3つ目として、「知足」を人間の本性に見る考え方だ。人間の心には本来、善なる性(本性)が備わっており、その本性に従って生きること(知足安分)が大切であると説いている。都鄙問答にはこうある。

「足ることを知れば、貧といえども富めり。足ることを知らざれば、富といえども貧し」。

梅岩は商人として「足るを知る」ことが、経済的な豊かさを招くという考えに留まってはいなかった。心が足りてこそ「人間としての豊かさ」を得られると、身分を超えた「人」の本性に達している。そして人間の本性を知り、それに従うためには、「道を学ぶとは、他の事にあらず、我が心の明徳を明らかにする事なり」と語っている。これはSNS 情報に振り回される現代人には、突き刺さる言葉だ。すなわち、「他人と比較せず、自分が信じた進むべき道を着実に歩みなさい」ということにほかならないからだ。

■倹約とは「けち」なことではない。自然秩序に従うこと

梅岩の教えは石門心学と呼ばれたように「心のあり方」を基底に置いている。人間の「本心」を自然の秩序と結びつけ、宇宙万物が等しく持つ「自然的秩序」を人間も持っていると説き、この本心に従って生きることこそが、人の道であるとした。だから例えば前述した倹約においても、「倹約を世の中の人が間違えて、けちなことだと思うのは正しくありません。聖人が倹約と言われるのは、おごりを退けて定めに従うことです」と単なる節約ではなく、慎み深さと適切な資源利用の精神から語っているのだ。

梅岩はさらに商人のあり方を水にたとえている。

「心を知るということは、たとえて云えば水のようなものです。聖人は大海の水のようなもので、大きな船を浮かべ国中の財貨を通用させ、すべての人を養います。賢人は大河の水のようなもので、一国内の財貨の流通に役立ち、一国を養います。私のような小人は小川の水のようなもので、五町か七町の田地を灌漑します」と。

商人たる者は、水が高いところから低いところへと自然に流れ、決して驕ることなく、低い位置から万物を潤すように、商人もまた、目立たずとも陰で人々の生活を支える存在であるべきだ、という教えである。梅岩が説く、謙虚さと誠実さの精神は、近江商人など多くの江戸商人たちの行動規範となり、彼らの社会的信用を築く礎となったとされている。

梅岩が到達した「石門心学」は、彼の死後も弟子たちによって広められ、その私塾は全国で170箇所にも及んだという。

■アダム・スミスに先駆けて資本主義精神の原点を見出した梅岩

商人という存在が「卑しい」と見られがちだった封建時代に「商人が正当な手段で適正な利潤を得ることは、何ら恥じることではない」と明言した梅岩。利益そのものを悪と捉えるのではなく、「社会に貢献した結果として得られる利益」は、むしろ誇りを持って受け取るべきだというその思想は、長きにわたり商人たちの心の拠り所となり、大阪、京都、江戸を中心とした「信用」を何よりも重んじる日本独自の商人文化を育む上で、決定的な役割を果たしたのである。

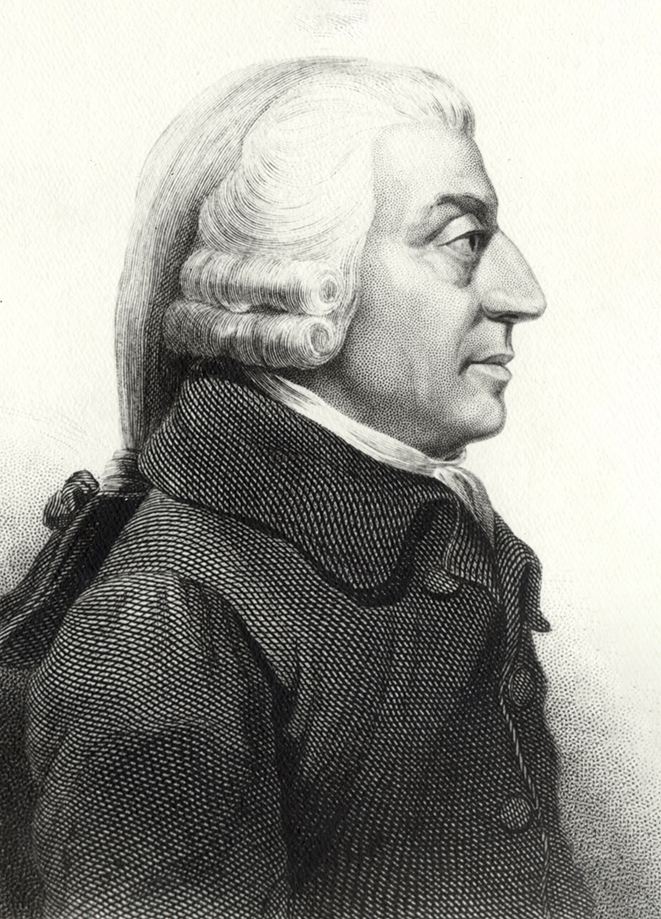

梅岩が、人間の「本心」を自然の秩序と結びつけ、宇宙万物が等しく持つ「自然的秩序」を人間も持っているとする考え方は、同じ頃、地球の裏側で現代経済学の源流とされる「神の見えざる手」で知られるイギリスのアダム・スミスが展開した思想にも通じている。

スミスはその主著『国富論』(1776)において、自己利益の追求を経済活動の基本的な動機と語っているが、この自己利益の追究は必ずしもキリスト教の「隣人愛」の精神と対立するものではない。スミスは『道徳感情論』(1759)で共感(sympathy)の重要性を説いており、人間の行動は利己心だけでなく、他者への配慮や正義感によっても動かされると考えていた。健全な市場経済は、公正なルールと信頼関係のもとで成り立つものであり、そこには一定の道徳的基盤が必要なのだとしていた。キリスト教においては、富の追求そのものは否定されないが、富の用い方や、貧者への配慮などが重視される。『国富論』は、国民全体の富を増大させることを目的としているが、スミスは当時のイギリスの貧困問題に関心を寄せており、富を増大させることは一部の富裕層だけでなく、社会全体の生活水準の向上を目指すものだった。梅岩とはアプローチは違うものの、足るを知るなかで、そこから生まれた節度ある富が、社会全体を豊かにすることを、実学と宗教、哲学の習合によって導いたのである。

AIやテクノロジーがどれほど進化しようとも、ビジネスの根幹は変わらない。信用を丹念に積み重ね、社会と誠実に向き合い、公正な利益を追求すること。石田梅岩の教えは、ビジネスの原点が「信用の構築」と「社会との共生」にあることを、静かに、しかし力強く指し示している。

■「知行合一」のリーダーシップを説いた悲劇の「近江聖人」、中江藤樹

「三方よし」の源流を生み出したのが石田梅岩。その梅岩の思想に影響を与えたのが「日本陽明学の祖」で「近江聖人」と呼ばれた中江藤樹(なかえとうじゅ)(1608〜1648)である。

ビジネスは理論だけでは成立しない。モノ、カネ、ヒト、情報が動いて成立する「実学」である──といえば、現代人なら誰もが納得するだろう。だが問題は誰がそのビジネスを動かすか、だ。いつの時代も問われるのは、リーダーのリーダーシップである。

知識をどれほど豊富に語ろうとも、それだけでは人の心を動かし、行動を促すことはできない。自らが率先して行動で示してこそ、周囲からの真の信頼は得られるのである。この普遍的なリーダーシップの原則を、中江藤樹は江戸時代初期に誰よりも深く追求し、体系化した。

その中心的な教えは、「知行合一(ちこうごういつ)」という言葉に集約される。これは、「知ること(知識・理解)」と「行うこと(実践・行動)」は本来分かちがたく結びついており、一体であるべきだ、という思想である。これは陽明学の基本思想であるが、藤樹はこれを徹底し、自らに厳しく課したのだった。

■朱子学全盛の時代に陽明学に傾注

藤樹は、近江国高島郡小川村(現在の滋賀県高島市)に生まれ、9歳で米子藩の家臣であった祖父の養子に入るが、翌年藩主の改封で伊予(現在の愛媛)大洲藩に移ると11歳で朱子学の本『大学』に出会う。当時、日本の学問の世界では朱子学が主流だったため、藤樹は独学で朱子学を学び始めたのである。長じてからは大洲藩士として藩主に仕えるが、28歳の時に母の看病のために近江に戻り、以後は私塾「藤樹書院」を開いて教育活動に専念した。

朱子学は、南宋時代の朱熹(しゅき)(1130〜1200)が体系化した儒教の一派で、宋だけでなく、日本やベトナムなど東アジアから東南アジアにいたるまで多大な影響を与えていた。

朱子学の元となる儒教は紀元前、現在の中国の思想家、孔子(こうし)(紀元前551〜479)によって生み出された道徳や倫理を中心とした思想として知られ、その後弟子の孟子(もうし)や荀子(しゅんし)によって継承されて発展し、『詩経』『書経』『易経』など複数の経典にまとめられている。その教えは、「仁」「礼」「義」「智」「信」「孝」「忠」の7つの徳を軸とするもので、とくに他者に対する思いやりである「仁」と、社会の秩序を保つ行動規範としての「礼」が重んじられた。

儒教は「教」とつけられるように宗教的な側面を持つ一方で、社会制度や政治の原理を説く学問としての側面を持つことから「儒学」とも称され、隋(581〜618)から清朝(1616〜1912)に至るまで約1300年続いた官僚の登用試験「科挙」の教科書の役割を担った。

朱熹は、従来バラバラに説かれていた儒学を統合し、世界は宇宙や万物に内在する普遍的な法則・原理である「理」と、万物を形づくるエネルギーや物質的要素である「気」によって構成されるとした。そしてすべての存在には「理」が宿っており、理は「気」によって具現化されると説いた。朱熹は、人間もその理を備えた存在であるとし、濁った気(感情や欲望)が、人間の誤りの原因になると主張したのだった。

藤樹はこの朱子学を熱心に学んでいたが、37歳頃に中国・明代の思想家である王陽明が著した『王陽明全書』に出会うと、たちまち陽明学に傾倒する。以後、陽明学を広めることに生涯を賭けたのだった。

■知っていて行動しないことは「知らないと同じ」

バラバラだった儒学をまとめた朱熹の力は大変なものであったが、中国では後の改革者や武人、治世者にとっては物足りないものになっていった。朱子学も陽明学も理を軸とする思想だが、朱子学が理を宇宙や天理といった“外部”に求めたのに対し、陽明学では「心そのもの」であると捉えた。また培った知を行動に移すことは重要であるが、朱子学は学び、深めてから行動することを重視していたのに対して、陽明学は、知っているならばその知をすぐ行動に移すべきだと説き、知っていて行動しないことは「知らないと同じ」とまで断じたのである。

藤樹は「知行合一」の教義内容を、真に物事の本質を理解したならば、それは必ず具体的な行動として現れるはずであり、逆に、行動を伴わない知識や理念は、いかに立派に見えようとも、それはまだ真の理解には至っていない空虚なものである、と理解した。

これは現代の組織論における「実践的リーダーシップ」や「オーセンティック・リーダーシップ(自分らしさを活かすリーダーシップ)」といった概念と、深くつながっている。どれほど素晴らしいビジョンや高邁な企業理念を声高に掲げたとしても、リーダー自身がそれを日々の行動で体現できなければ、部下やメンバーの心を動かし、組織全体を一つの方向に導くことはできない。リーダーがまず手本を示し、困難な課題にも率先して立ち向かう姿を見せること。中江藤樹が何よりも重視したのは、まさに「行動」を通じて周囲に影響を与え、信頼を醸成していく力だった。

もう1つ藤樹が説く代表的な教義として「致良知」(ちりょうち)がある。これは元々王陽明の「良知を致す」という教義を、独自に「良知に致る」と解釈を加えたものだ。「良知」とは、人間が生まれながらに持っている「愛敬」の心や、是非・善悪・正邪を知る心の先天的なはたらきと考えられている。藤樹は、この良知を常に意識して行動に現れるようにすることを、自らに課し、弟子にも求めたのである。人間は誰でも天から与えられた美しい心(良心)を持っているが、それが我欲によって曇らされることがある。だから修養を通じて本来の美しい心に立ち返ることが大切だと考えたためだ。

■人間の役割は生まれながら持つ善なる本性「孝徳」を明らかにすること

さらに藤樹は、人間が生まれながらに持つ善なる本性である「孝徳」を明らかにすることを重視し「孝徳即明徳」と説いた。

「明徳」を明らかにするためには、人間関係の基本としての「孝」を実践することこそが正道だと考えたのである。「孝」を重視したのは、藤樹が12歳の時に祖父から受けた教えの影響が大きいとされる。祖父は「日々の食事ができるのは、両親、祖父、そして君主の『三つの恩』によるものである」といい、この「三つの恩」を忘れてはならないと諭した。祖父は農民から武士となり、藩の家臣まで上り詰めた人物だった。藤樹の時代は乱世を生き延びた祖父とは変わりつつあったが、恩に報いることは、「孝」の実践であり、時代が変わっても大切にすべき揺るぎない価値と捉えていた。

藤樹の思考が深かったのは、「孝」を親に対する孝行といった狭い意味で捉えなかったことだ。親子から夫婦、兄弟姉妹、友人、そして社会におけるあらゆる人間関係において、相手に対する「敬意」と「思いやり」を持つことこそが、社会全体の調和と秩序の基本であると考えたのである。

藤樹の「孝徳即明徳」は、現代のビジネスシーンで求められる「エンパシー(共感力)を基盤としたリーダーシップ」や、多様な価値観を持つ人々との協調を重視する「インクルーシブ・リーダーシップ」とも共通する要素を持つ。相手の立場や感情を深く理解し、尊重しながら、共通の目標へと導いていく力――これを藤樹は、人間教育と社会形成の中核に据えたのだった。

■学問は「心の汚れを清め、身の行いを良くする」もの

興味深いのは、藤樹は学問を「実践のための知識」として捉えていなかったことだ。藤樹はその徳と知識の深さから「近江聖人」と呼ばれているが、彼にとって学問は、単に知識を得ることではなく、「心の汚れを清め、身の行いを良くする」ものであると捉えていた。それゆえ、自ら率先してその教えの範となったのである。

だからこそ藤樹は学問を万人のものにしたかった。私塾を開き、身分や職業に関わらず、誰もが人格を磨き、自らの持ち場において誠実に行動し、それを通じて社会に貢献すべきであると説いた。

この誰に対しても開かれた学びの精神と、身分を超えた人間性の尊重は、今日の「ダイバーシティ&インクルージョン(多様性と包摂)」の理念や、生涯学習社会の実現といった現代的なテーマにも直結している。しかしながら、同じ儒学でありながら、幕府の官学となった朱子学に対して対立する点も多い陽明学は、危険思想として幕府から睨まれる存在となっていった。陽明学の実践者は時に幕府から警戒され、その行動が体制に挑戦すると見なされた場合には弾圧の対象となることもあった。

藤樹は41歳で他界している。37歳で陽明学に目覚めてからわずか4年後である。彼の死因はよくわかっていない。幕府からのプレッシャーが死期を早めたのかもしれない。しかしその思想は弟子たちによってしっかり受け継がれ、多くの商人や庶民の間にも広まっていった。その影響を受けた1人が、石門心学を拓いた石田梅岩である。正直で誠実な商取引、倫理観に基づいた経営、そして地域社会への積極的な貢献といった、いわゆる「日本的経営」の美徳とされる精神的基盤を形成した要素には、間違いなく中江藤樹が説いた「知行合一」、「致良知」、そして学びを「心の汚れを清め、身の行いを良くする」という捉え方があった。

藤樹の「知行合一」の思想は、熊沢蕃山や山鹿素行など弟子に引き継がれ、さらに幕末の志士たちの行動にも大きな影響を与えていった。多くの志士を輩出した松下村塾の塾長だった吉田松陰は藤樹を「学問の鑑」とまで言い、その書『講孟余話』のなかでたびたび引用している。松陰は志士たちに対して「言うだけでなく、行動せよ」「誠をもって尽くせ」と繰り返したという。また、西郷隆盛も藤樹の陽明学の影響を受けたとされる。

また藤樹の思想は現在のアクティブラーニングにも繋がり、さらにビジネスでは効率を優先する現代の働き方に「誠」や「良知」という働くことの「軸」を問いかけている。

いかがだっただろうか。江戸時代という極めて封建的な時代にあって、西洋の思想家ですら思いつかなかったような開明的な思想を生み出した傑人が、日本にはまだまだ存在する。

次回はまだまだ知られざる思想家を紹介する。

(2に続く)

参考

【書籍】●『現代ビジネスに活かす 江戸商人の知恵』島武史[パテント社]●『なぜ名経営者は石田梅岩に学ぶのか』森田健司[ディスカヴァー・トゥエンティワン]●『日本陽明学史論』山田準[講談社学術文庫]

【WEB】●「Hatena Blog 社会教育評論 中江藤樹の学問・教育と民の暮らし」●「100 年企業戦略ONLINE」 ●高島市「中江藤樹」 ●モノコト・感性研Q 所 ● NTT 東日本 ほか

ビジネスシンカーとは:日常生活の中で、ふと入ってきて耳や頭から離れなくなった言葉や現象、ずっと抱いてきた疑問などについて、50種以上のメディアに関わってきたライターが、多角的視点で解き明かすビジネスコラム