できる大人の「シン教養」!その学問は誰が創り出した??学問の宇宙に輝く「創始者」たちの思考からビジネスの未来を学ぶ 2

時代が下るにつれ、社会が複雑化し、高度化し、専門化するのは文明の必然だ。しかし社会が高度に専門化するにつれ、横断的な知識や知恵の交流が求められる。専門化し分化することだけが進化ではない。逆にいくつもの分野を横断し、連携し、統合することも進化である。賢者1代の知識、知恵だけではなく、何代にもわたって研究が受け継がれて開花する新たな学問もある。

「◯◯学の父」「◯◯学の母」「◯◯学の祖」と呼ばれる人たちは、何に疑問を持ち、何を体系化しようとし、いかなる未来を思い描き、次世代に何を託そうとしたのか。前回に引き続き、学問の宇宙に輝く偉大な「創始者」の思考を探っていく

3.科学と技術で世界を変えた革新者たち(2)

1つの発見、1つの発明が、世界を一変させることがある。不可能を可能にし、現代社会の基盤を築いたイノベーターたちの思考法は、企業のイノベーション戦略や経営のヒントに満ちている。

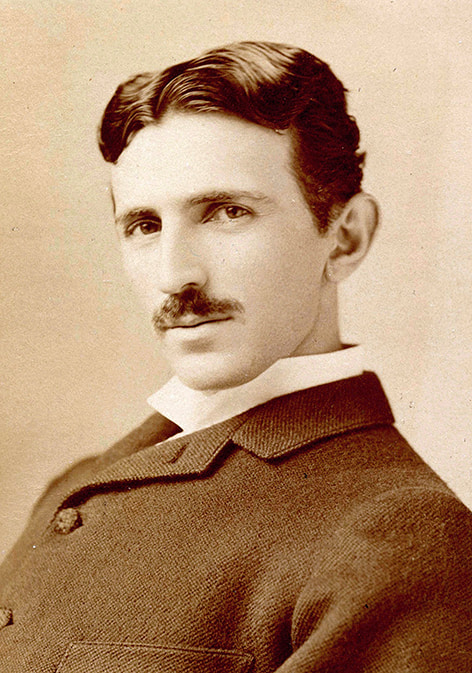

【電気工学】ニコラ・テスラ(1856年 – 1943年)

未来を構想し、現代の電力網を築いた天才発明家

ニコラ・テスラを知らなくても、この言葉の並びには、きっとピンとくるものがあるはずだ。そう、世界一の富豪で稀代の発明家のイーロン・マスク氏がつくったEVメーカー「テスラ」だ。テスラはマスク氏が尊敬するニコラ・テスラから取った社名である。

およそ現代の私たちの生活が、スイッチ一つで電気が使えているのは、セルビア系アメリカ人の天才ニコラ・テスラが築いた電気通信技術のおかげだ。実際彼はさまざまな功績を残している。現在の無線通信の技術を確立したのもテスラで、1882年に開発に成功した交流誘導電動機は、現在の産業用モーターの主流となっている。1891年に発明された非常に高い電圧を発生させる変圧器の一種「テスラコイル」は空中放電の派手なデモンストレーションで知られ、現在のラジオ送信機、テレビ、その他の無線技術の基礎となっている。またネオンサインや蛍光灯の基礎となる照明技術も開発した。耐久性に優れ、メンテナンスが容易である、ブレードを持たない何枚かの円盤を層状に組み合わせた「テスラタービン」も開発している。また実現はしなかったが、電力を無線で送る「世界システム」(ワールドワイヤレスシステム)の構想を持ち、ニューヨーク州ロングアイランドに「ウォーデンクリフ・タワー」を建設して実験している。ほかにもX線の研究をレントゲンと同時期に開始するなど、その活躍は八面六臂、天才の名をほしいままにしている。

彼の最大の功績は、恩師であるトーマス・エジソンが推進した「直流」に対し、長距離送電に優れた「交流」電力システムを実用化したことである。これは、単なる技術方式の勝利ではなく、社会全体のインフラとなる「プラットフォーム」をどちらが握るかという、現代のビジネス競争にも通じる壮大な戦いであった。テスラは生涯で約300の特許を取得しているが、その才能とは裏腹に晩年は経済的に恵まれず孤独な最期を迎えている。

テスラの真骨頂は、技術者であると同時に、未来を構想する「ビジョナリー」であった点にある。彼が構想した無線通信やリモートコントロールといった技術は、当時は夢物語とされながらも、一世紀を経て私たちの日常に溶け込んでいる。このビジョンは火星移住を本気で目論むマスク氏に通じている。

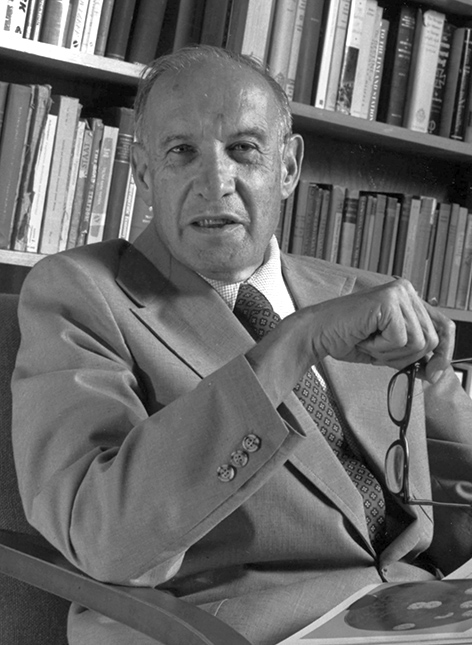

【経営学】ピーター・ドラッカー(1909年 – 2005年)

経営を「科学」にした、マネジメントの父

いまや当たり前すぎる言葉、「経営」を一つの「学問」として体系化した人物がピーター・ドラッカーである。「マネジメントの父」と呼ばれる彼は、経営を単なる利益追求の活動ではなく、社会的な機能を果たす専門的な実践として定義した。

とりわけドラッカーが提唱した「目標による管理(MBO)」は、「測定できないものは管理できない」という彼の思想を象徴するものであり、現代のKPI管理やOKRの原型となっている。また、肉体労働者とは異なる「知識労働者」という概念をいち早く確立し、これからの時代は知識とイノベーションこそが競争優位の源泉になると見抜いた。これは、現代の「人的資本経営」や「イノベーション・マネジメント」のまさに中核をなす考え方である。

さらに彼の功績は、経済的価値と社会的価値を同時に創造する存在として企業を捉えた点にある。これは、現代のCSV(共有価値の創造)理論に直接つながる。企業の目的は何か、社会における企業の役割は何か。ドラッカーの問いは、すべての経営者にとって永遠の課題であり、指針であり続ける。

【数学・幾何学】ユークリッド(紀元前330年頃 – 紀元前275年頃)

2000年続く「標準」を創った、論理的体系化の力

古代ギリシアの数学者ユークリッドといえば、現代に至る「幾何学」の創始者として知られる。「平行線は交わらない」という中学のテキストに載る、あの法則を発見した人だ。彼は全13巻にわたる数学の体系書『原論』を著し、それまでバラバラだった幾何学の知識を、「定義」「公準」「公理」「命題」を積み重ねて証明していく、公理的方法と呼ばれる論理的な知識体系を構築した。彼が展開した幾何学はユークリッド幾何学と言われた。その論を展開した「原論」はその後2000年以上にわたって標準的なテキストであり続けたが、第7巻から第9巻は数論(数の性質)、第11巻から第13巻は立体図形の性質なども扱われている。第1巻から第6巻では、三角形、平行線、円、相似図形、面積といった平面図形の性質が体系的に証明されている。

『原論』が有する厳密な論理展開は、数学だけでなく、哲学、法学、神学など、あらゆる学問分野において論理的思考の模範とされた。例えば、哲学者のスピノザは、自著『エチカ』を『原論』と同じように公理的な形式で執筆したことが知られている。

その後19世紀になると、『原論』の「平行線公準」を別の公準に置き換えることで、矛盾のない新たな幾何学(非ユークリッド幾何学)が誕生したが、これは相対性理論の数学的な基礎となるなど、現代科学の発展に不可欠なものとなった。相対性理論は、『原論』の体系が盤石であったからこそ、誕生したと言われている。

ユークリッドが現代企業に与えた影響は計り知れない。とくに幾何学を使わなくとも、である。例えば企業の理念やビジョンは、企業にとっての「公理」であり、そこから具体的な事業戦略や業務プロセスを論理的に導き出す、現代の戦略立案プロセスそのものである。

しかもこうして作られた知識体系は、誰が使っても同じ結果を再現できる「再現性」を持つ「標準化」と、組織知として継承可能な「ナレッジマネジメント」の力を持ち、属人化を防ぎ、組織全体のパフォーマンスを向上させたいと願う全てのリーダーにとって、根源的な示唆を与えている。

【代数学】アル・フワーリズミー(780年頃 – 850年頃)

「アルゴリズム」の父が示した、問題解決のシステム化

現代のデジタル社会を支える「アルゴリズム」という言葉。それが1100年以上も前に誕生していたというと驚かれるだろうか。その語源となったのが825年頃にアッバース朝時代のイスラム帝国で出版された『インド数字による計算法』という書物。アルゴリズムという言葉は、このタイトルがラテン語に翻訳されたことで生まれた。著者は9世紀の数学者、アル・フワーリズミーである。彼は、1つひとつの具体的な問題を解くだけでなく、それらに共通するパターンを見出し、記号を使って一般的な解法(アルゴリズム)へと昇華させたのだった。彼の最大の貢献は代数学という新たな分野も創出したことだ。アルゴリズムを世に出す前、820年頃にインドから伝わった数字体系とギリシアの論理的な幾何学を融合させた『約分と消約の計算の書』を出版した。この書物のなかで彼は、方程式を6つの基本形に分類し、それぞれの解法を体系的に説明している。この本はアラビア語で「ヒサーブ・アル・ジャブル・ワル・ムカーバラ」と呼ばれ、このなかのアル・ジャブルがラテン語に訳されて、代数学の語源となる「アルジェブラ」となったのだった。

アル・フワーリズミーは数学のみならず天文学の分野でも重要な貢献をしている。インド天文学書をもとにアッバース朝時代の天文表を作成、のちにラテン語に訳され、中世ヨーロッパの天文学教育に多大な影響を与えている。また地理学にも貢献し実地測量に基づく地理データの収集などを行い、地理学のみならず航海術の発展にも寄与した。

アル・フワーリズミーが生み出したアルゴリズムは、複雑な現実問題を、分析可能な「モデル」へと落とし込むシステム思考の原型で、現代ビジネスにおいて不可欠の思考法となっている。

【生物学・分類学】カール・フォン・リンネ(1707年 – 1778年)

「分類学」が示す、情報整理とデータ管理の原理

スウェーデンのカール・フォン・リンネはもともと博物学者であった。彼が生物学の祖とされているのは、それまで混沌としていた生物の命名法に対し、「属名」と「種小名」を組み合わせる「二名法」という、シンプルで拡張性の高いルールを確立したことだ。これ以前、生物は長い説明文のような名前で呼ばれていたが、例えば、人間は「Homo(属名)sapiens(種小名)」と二名で表記される。

1735年、28歳のリンネは『自然の体系』(Systema Naturae)第1版を著し、新しい分類体系の概要を示したが、この本は版を重ね、第10版(1758年)は動物学的命名法の起点となっている。自然界のすべての存在を鉱物界、植物界、動物界の3つに大きく分け、さらにそれぞれを「界・門・綱・目・科・属・種」という「階層構造」で分類された。リンネは地球上のあらゆる生物の分け方に統一した秩序を与えたのである。リンネが開発したこのルールは「分類学」として体系化され、彼はこの功績から「分類学の父」と呼ばれるようになる。

リンネが開発したこの分類学は、ビッグデータやAIを活用する現代において、その重要性をますます高めている。現代の組織図や、ECサイトの商品カテゴリー設計、コンピュータのファイルシステムなど、生物学のみならず、あらゆる情報整理の場面で応用されている。リンネが生み出した生物学と分類学は、複雑で膨大な情報を、明確なルールに基づいて構造化・体系化し、誰もがアクセスできる「知のプラットフォーム」である。

【分子生物学】フランシス・クリック(1916年 – 2004年)/ジェームズ・ワトソン( 1928年 – )

DNA二重らせんが解き明かす、情報とイノベーションの法則

18世紀にリンネが生物を情報の集合体として提示し、その分類法を確立して200年あまり。その分類は見えない世界まで進んだ。1953年2月28日、イギリスの物理学者のフランシス・クリックとアメリカの生物学者のジェームズ・ワトソンは、DNAの二重らせん構造を解明したと発表した。彼らは

DNA(デオキシリボ核酸)という性別の形状や機能、気質など生命体の固有性の決定する物質を発見した。DNAは二重らせん構造を持ち、A(アデニン)、T(チミン)、G(グアニン)、C(シトシン)の4種類の塩基が特定の順番で並ぶことで、様々な遺伝情報を記録していく、いわば生物の設計図である。DNAの二重らせん構造の解明は、20世紀における最も偉大な科学的発見の1つとされ、その後の生物学のみならず医学や工学、およびさまざまな産業を発展させた。

その功績により1962年にノーベル生理学・医学賞をモーリス・ウィルキンスと共に受賞した。クリックとワトソンの名は、教科書にも載っているので、DNAとセットで覚えている人も多いだろう。この世紀の大発見は、物理学と生物学の幸運な出会いがあってこそ実現した。無論、この偉業は2人の力だけではなし得なかった。X線回折法を用いたDNAの構造分析に取り組み、実験データを提供し、二人と一緒にノーベル生理学・医学賞を受賞したモーリス・ウィルキンスしかり、彼と一緒にDNAのX線写真解析を続けたX線結晶学者ロザリンド・フランクリンしかり。塩基対の規則性を追究したオーストリア出身のコロンビア大学教授の生化学者エルヴィン・シャルガフしかり。とりわけ、シャルガフが語った塩基対の規則性の影響は大きかった。実は1952年7月、47歳のシャルガフは、36歳のクリックと24歳のワトソンと夕食を共にしている。この時まではすでにDNA研究の世界的権威として知られたシャルガフのほうが研究でリードしていた。ほかにもDNAを研究する大物としてカリフォルニア工科大学の化学者ライナス・ポーリングがいた。クリックとワトソンは、こうした先行者や協力者との交流のなかから歴史を変える大発見を成し遂げたのだった。クリックとワトソンの偉業は異分野の知見が見事に融合した「オープンイノベーション」の先駆けだった。さらに彼らの純粋な基礎研究が、後にバイオテクノロジーという巨大な産業を生み出したことは、長期的な視点での研究開発投資がいかに重要であるかを経営者に教えている。

【医学】ヒポクラテス(紀元前460年頃 – 紀元前370年頃)

科学的観察と職業倫理に学ぶ、データドリブン経営の原点

あらゆる学問のなかでも進化、変化の激しい学問の代表が医学だろう。ただし、医学が他の学問と違うのは、発見された最新科学の知見や生み出された技術が常に使えるというわけではないことだ。医学は「科学的アプローチ」と「職業倫理」で成立している。

その両輪の重要性を説いたのが、2400年以上も前の古代ギリシアで活躍した「医学の父」ヒポクラテスである。彼はそれまで神への祈りや呪術が中心だった医療の世界に、「科学的アプローチ」を導入した。例えば次のような言葉を残している。「神聖病(てんかん)は、私の考えでは他の諸々の病気以上に神業によるのでもなく神聖であるのでもなく、自然的原因をもっているのである。」

つまり病気は神の怒りではなく、観察可能な自然現象であり、環境、食事、生活習慣によって引き起こされるという科学的な視点を初めて提唱、症状を詳細に記録・分析することでその原因を探求したのだった。彼はとくに次のような症状を詳細に記録している。

「顔色、脈拍、熱、痛み」「動作、排泄状況」「病気の経過と変化」。

こうした客観的記録があることで他の医師も同様の治療法を参照・活用できるようになり、医学知識の蓄積と継承が可能となったのである。

ヒポクラテスは、あわせて現代の医療倫理の源流となる「ヒポクラテスの誓い」を制定した。この誓いには次の重要な原則が含まれている。すなわち、①患者の利益を最優先とする ②患者の秘密保持(プライバシー保護) ③害を与えない(「何よりも害を与えてはならない」) ④医師としての厳格な職業意識と規律 ⑤師への敬意と医学知識の継承、である。

ヒポクラテスが制定した医師としての職業倫理は、その後世界の現代医学の標準倫理となる「ジュネーブ宣言」として世界医師会によって採択されている。その内容は時代とともに変化してきたが、現代の医療倫理の基本原則である「患者中心の医療」、「インフォームドコンセント」、「プライバシー保護」などに受け継がれている。

ヒポクラテスが打ち立てたこの職業倫理の概念は、医師のみならず、現代のビジネス、とくに企業経営においても求められる内容だ。とくにプロフェッショナルとして「害を与えない」という原則は、昨今コンプライアンス問題が取り上げられる状況において、根源的な問いを投げかけている。

【ウイルス学】ドミトリー・イワノフスキー(1864年 – 1920年)

「見えない敵」から学ぶ、未知のリスク管理

2019年12月。中国武漢で発生した肺炎は、たちまち世界中に広まった。分析の結果、前例のない新しいウイルスによる感染症であることが判明し、各国はこぞって水際作戦を講じた。だが日々数百万の人が国境を超える現代では、その抵抗も虚しかった。COVID-19と名付けられた感染症は、重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2(SARS-CoV2)によって引き起こされた新型コロナウイルス感染症で、その変異速度があまりにも急激だった。亜種が生まれては猛威を奮うというサイクルを繰り返し、世界中をパニックに陥れ、世界中の社会活動を停止させ、多くの命を奪った。2023年5月、WHOはCOVID-19の「緊急事態宣言」を解除したが、現在も新型コロナ感染症は収束していない。WHOの発表によれば、COVID-19による累計死亡者数は、2025年7月26日時点で7,097,592人となっている。

人類はこの目に見えないウイルスの猛威と恐怖をまざまざと知ったわけだが、もし1892年にロシアの植物病理学者ドミトリー・イワノフスキーが、細菌を通さないフィルターを使っても病原体が通り抜けてしまうことを発見しなかったら、新型コロナパンデミックはもっと悲惨なものになっていたかもしれない。

19世紀後半、ロシアではタバコの葉にモザイク状の斑点が現れ枯れてしまう「タバコモザイク病」が農業に深刻な被害を与えていた。当時、病気の原因は細菌であると考えられていた。彼は細菌が取り除かれたはずのろ液を、健康なタバコの葉に塗布して経過を見守った。すると健康だったタバコの葉はタバコモザイク病を発症したのだった。このことはタバコモザイク病の病原体が細菌よりもはるかに小さく、細菌ろ過器を通過してしまう未知の存在であることを示唆した。

イワノフスキーは、目に見えない「何か」の存在を、独創的なろ過実験によって科学的に証明した。しかしながら彼自身は、発見の真の革新性を完全には認識していなかった可能性が指摘されている。彼の発見の真価が広く認識されるようになったのは、数年後の1898年、オランダの微生物学者マルティヌス・ベイエリンクによる追試と発展的な研究によってであった。ベイエリンクは、イワノフスキーと同様の実験に加え、このろ過性病原体が希釈しても病原性を失わず、生きた細胞内でのみ増殖することを示した。彼はこれを「感染性のある生きた液体(Contagium vivum fluidum)」と表現し、「ウイルス」と命名したのだった。つまり、明確に「ウイルス」の存在を特定したのはベイエリンクだが従来の細菌学の領域を突破し、未知の病原体研究の端緒を開いてウイルス学という新たな科学分野の基礎を築いたのはイワノフスキーだった。この功績から彼は「ウイルス学の父」と呼ばれている。

科学の最先端は常に未知との戦いであるが、イワノフスキーが用いた手法は、現代のビジネスにも応用できる。新しい事業や戦略をまずは小規模な実験で試し、その結果に基づいて本格展開を判断する。いわゆる「仮説検証」のアプローチである。正しい科学的なプロセスを用いることで、不確実性の高い環境にあっても失敗のリスクを最小化することができるのである。

【音楽】グイド・ダレッツォ(990年頃 – 1050年頃)

「ドレミ」の発明に学ぶ、標準化と知識共有の力

もし「ドレミファソラシ」という共通言語がなかったら、現代の音楽はどのように発展していただろうか。この音楽の「標準化」に革命をもたらしたのが、11世紀イタリアのベネディクト会修道士、グイド・ダレッツォである。

グイドが活躍する以前、聖歌などの音楽は、記憶と、音の上がり下がりを大まかに示す「ネウマ譜」に頼って口承で伝えられていた。しかし、これでは正確な音高を伝えることが難しく、歌い手が旋律を覚えるのに膨大な時間と労力を要していた。

グイドはそれまで口伝えで曖昧に伝えられていた音楽を、誰もが学び、共有できる視覚的な記号システムへと転換した。

彼は4本の水平な線(譜線)を引き、その線の上や間に音符を配置することで、音の高さを視覚的に正確に示す方法を確立した。四本の線の上に記されたのは現在の音符とは違う四角い音符だが、これによって聖歌を正確に記録し後世に伝えることが可能となった。

またグイドは特定の線を赤や黄色で着色し、それぞれが特定の音高(F音やC音など)を表す基準とすることで、誰もが旋律を正確に読み取れるようにした。グイドが引いた4本の譜線は、現代は五線譜へと変わったが、彼が考案した記譜法は、音楽を客観的な形で記録して後世に伝えることを可能にした、音楽史上最も重要な発明の1つとされている。

そしてもう1つの偉大な功績は、「ドレミファソラ」という階名(ソルミゼーション)を考案したことである。耳だけが頼りの音階をどう区切り割当てていったのか。彼はグレゴリオ聖歌の1つである「聖ヨハネ賛歌」の歌詞に着目した。この賛歌は、各節の始まりが音階の各音を順に上がっていくという特徴があった。彼はその各節の最初の音節を抜き出してドレミファソラと割当てていった。彼が書き出した音節は次の通りである。

Ut queant laxis (後の Do)―「ド」

Resonare fibris―「レ」

Mira gestorum―「ミ」

Famuli tuorum―「ファ」

Solve polluti―「ソ」

Labii reatum―「ラ」

彼の発明によって、異なる地域や時代の音楽家が、同じ楽譜を通じてコラボレーションできるようになったのである。さらにグイドは、「グイドの手」として知られる、独創的な音楽教育法を考案している。これは、左手の指の関節や先端にそれぞれ特定の音を割り当て、教師が指し示すことで生徒に音階や旋律を視覚的に教えることができる手法だ。教師と生徒が同じ「手」という共通の認識基盤を持つことで、複雑な音の関係性を効率的に伝えることが可能となった。この教育手法は、楽譜がまだ貴重で誰もが手にできるものではなかった時代において、非常に効果的な教育ツールとして広まったのである。

グイドが発明した方法は、ISOやIECなどといった現代の「グローバル・スタンダード」や「国際基準」の先駆けであるが、個人の感覚値で分かれる音楽・音の世界において、誰もが理解できる「標準化」を実現したことは、あらゆる発明のなかでも特筆すべき功績と言える。

【土木工学】マルクス・ウィトルウィウス・ポッリオ(紀元前80年頃 – 紀元前15年頃)

2000年続く「強・用・美」に学ぶ、プロジェクトマネジメント

古代ローマ建築と聞くと、コロッセオ(円形闘技場)やパンテオン(神殿)などを思い浮かべる人も多いだろう。2000年以上の年月を経て、当時の建造物が今なお荘厳で雄大な姿をとどめているのは、古代ローマ建築の技術の高さの証左でもある。この優れた古代ローマ建築を古代ローマ建築たらしめたのが、建築家のマルクス・ウィトルウィウス・ポッリオである。

ポッリオが登場する以前、すなわち共和政ローマ時代(紀元前509年〜紀元前27年)の建築は、独自の革新技術を生み出しながらも、先行する二つの偉大な文化、エトルリアとギリシャから多大な影響を受けていた。いわば「模倣と革新の過渡期」にあった。

ポッリオはその「過渡期」の建築と土木に関する知識を体系化し、包括的な理論として後世に伝えたのである。彼が著した古代ローマの建築・土木技術に関する専門書である『建築について』(De Architectura、通称『建築十書』)は、現存する最古の建築・技術理論書であり、土木工学の基礎を築いた重要な文献として位置づけられている。いわば建築学・土木工学の百科事典のようなもので、次の分野を包括的に解説している。

・土木・建築技術:道路建設、水道設備、橋梁建築

・機械工学:クレーン、滑車、水車、揚水装置

・軍事技術:攻城兵器(バリスタ、カタパルト)

・都市計画:都市の配置、防御システム

・水利工学:上下水道システム、水路設計

彼の『建築について』の特筆すべき点は、単に網羅的な技術書のみならず、普遍的なものづくりの哲学を内包していることだ。

ウィトルウィウスは、この書のなかで、優れた建築物が満たすべき要件として、「強さ(Firmitas)」「機能性(Utilitas)」「美しさ(Venustas)」の三原則を定義した。この三つの要素は、ともすれば互いにトレードオフの関係になることもあるが、それらを高い次元で調和させることこそが、優れた設計者の務めであるとした。彼が唱えた建築の三条件は、現代の土木工学や構造工学の基本思想として受け継がれている。

彼はまた、革新的建築技術も生み出している。その1つが「ローマン・コンクリート」である。ナポリ近郊で採れる天然シリカ質粉末(ポッツォラーナ)と石灰を混合した強固なセメントで、その製造法も『建築十書』に記している。曲線状の部材を組み合わせることで少ない材料で高い強度を確保する、アーチとヴォールトの技術、乱石積みや網目積みといった壁の構築方法、日干しレンガの製造方法などについても具体的に詳述し、ローマ建築の建築・土木精度の向上に寄与した。

さらに彼は建築プロジェクトの全工程を体系的に分析し、各段階での品質管理の重要性を説いた。それだけでなく、優れた建築家は、幾何学や哲学、医学、法学まで幅広い教養を身につけるべきだと主張している。とかく専門化が進む学問やビジネス領域においては、重みのある主張だ。

4.社会システムとガバナンスの設計者たち

企業は社会という大きなシステムの一部である。法や社会規範、人々の暮らしといったマクロな視点を持つことは、企業の持続的な発展に不可欠である。ここでは、現代のガバナンスや社会貢献活動の礎を築いた思想家たちを紹介する。

【社会学】オーギュスト・コント(1798年 – 1857年)

「実証主義」に学ぶ、データに基づく社会科学の原点

社会学は、社会現象や社会構造、人間関係などを研究対象とする、現代社会においては極めて重要な役割を担う学問であるが、いわゆる文系の哲学や文学、神学、経済学に比べ、その歴史は浅い。

社会学は、19世紀フランスの思想家オーギュスト・コントが創始した。フランス革命後の混乱した社会を目の当たりにしたコントは、自然科学が自然現象の法則を解明したように、社会にも普遍的な法則が存在すると考え、その法則を科学的な方法で解明し、社会の秩序づくりに役立てようと考えた。そのための新しい学問分野として「社会学」を構想したのだった。そのために彼は、それまで哲学や神学で語られてきた社会現象を、客観的な観察・測定・分析による科学的アプローチで解明する「実証主義」を唱えた。従来の社会科学に存在する神学的あるいは形而上学的な、証明不可能な思弁を退け、観察可能な事実にのみ基づいて知識を構築すべきと唱えた。

社会学の中心的な法則としてコントが提唱したのが、「三段階の法則」だ。これは、人間の精神(知識)の発展に伴って社会組織も発展していくという歴史観を示したもので、次の3段階から成る。

1.神学的段階:世界の現象を神々や精霊によって説明。

2.形而上学的段階:抽象的な本質や概念で説明。

3.実証的段階:観察・実験に基づき因果関係を明らかにする。

さらにコントは独自の科学の発展段階を唱え、以下の順で複雑性が増すと分類している。

数学→天文学→物理学→化学→生物学→社会学

これにより、コントは社会学を「最も複雑で発展した科学」と位置づけている。

コントが開発した実証主義は、エミール・デュルケームやハーバート・スペンサーなどの社会学者に大きな影響を与えている。

【法学】フーゴー・グローティウス(1583年 – 1645年)

「国際法の父」が築いた、グローバル・コンプライアンスの礎

グローバルに事業を展開する企業にとって、国や文化を超えて通用する普遍的なルールと倫理観は生命線である。その大本となる「国際法」の基礎を築いたのが、17世紀オランダの法学者フーゴー・グローティウスである。彼は1625年に著した、主著『戦争と平和の法』で、国家間の紛争を武力ではなく法的な手続きで解決する道筋を示した。

グロティウスが『戦争と平和の法』を執筆する背景となっていたのは、当時続いていた「三十年戦争」を目の当たりしていたことが大きい。三十年戦争は神聖ローマ帝国、現在のドイツにおけるカトリックとプロテスタントの対立から始まった宗教戦争だったが、やがてオーストリアとスペインのハプスブルク家とフランスのブルボン家との抗争、さらにスウェーデンとデンマークが参戦するなど、ヨーロッパ中を巻き込み、その名の通り1618年から48年まで30年続いた。

グローティウスはそれまで君主の意向や宗教的権威に左右されていた国家間の関係を、理性に基づいた普遍的な「自然法」のもとで規律しようとした。また宗教対立に端を発した戦争から、神の存在を前提としない世俗的な法理論の構築を考え、宗教や国家の枠組みを超えた普遍的な法の原理を提示したのである。

つまり主権を持つ国家の上位に、全ての国家が従うべき普遍的な法(国際法)が存在するとし、まさに「無法」が支配していた国際社会に「法による支配」という理念を植え付けたのだった。

グローティウスは法律家としての理想論だけを語っているのではなかった。当時の国家の前提として、戦争することもやむなしと考えていた。ただ戦争をするには、どのような場合に開始が認められるか(自衛、権利侵害に対する回復など)を厳しく追究し、たとえ戦争が始まっても、そこには守るべきルール(捕虜の扱い、非戦闘員の保護など)があるとした。

また彼はオランダとポルトガルがアジア貿易をめぐって対立してしていた状況から、『公開自由論』を執筆、「海は誰のものでもなく、すべての国に開かれているべきだ」という考えを示し、航海と貿易の自由を正当化した。彼のこの開かれた海の概念は現在の『公海自由の原則』の起源となっている。

グローティウスは、神ではなく人間の理性に普遍的な法の基礎を求め、そこから、国家間のルール(国際法)を体系化し、さらには近代的な個人の権利思想への道を開いた。グローティウスの個人の権利思想は、やがてジョン・ロックの生命、自由、財産権の理論や、ジャン・ジャック・ルソーの社会契約論といった近代の政治思想に受け継がれていった。

参考

【書籍】●『グロティウス『戦争と平和の法』の思想史的研究 : 自然権と理性を行使する者たちの社会』山内進[ミネルヴァ書房]●『日本大百科全書』[小学館]●技術倫理研究 第 18 号、20 号 ●「リンネの教え 知識へのインスピレーション」 ほか

【WEB】● PHP オンライン ●「学問のすべて」朱雀 SUZAQUE ●世界史の窓 ● Internet Encyclopedia of Philosophy ●専修大学公式サイト ● NHK ●クラシック音楽家の年譜〜岩田幸雄 編〜 ●朝日新聞デジタル ●東洋経済オンライン ●プレジデントオンライン ●日本経済新聞社サイト ●教育と研究の未来 ●日立評論 ● SK 弁理士法人 ●厚生労働省 ●かずさDNA 研究所 ● Zenn「アルゴリズムの歩み」● ZD NET ● InfoNest ●日本医師会サイト ●日本赤十字社サイト●きせんワールド ● arsve. Com ●『ヨーロッパ史入門』● tanaakk.com ● Science Portal ●国立教育政策研究所 ●ニチコンオーナーズ倶楽部 ●講談社サイト ●中部原子力懇談会 ほか

【動画】●『ゆっくり解説 哲学から現代科学まで2500 年の歩み』[YouTube] ほか

ビジネスシンカーとは:日常生活の中で、ふと入ってきて耳や頭から離れなくなった言葉や現象、ずっと抱いてきた疑問などについて、50種以上のメディアに関わってきたライターが、多角的視点で解き明かすビジネスコラム