令和の新ビジネス慣行!「退職代行を使った退職」にどう対処する?

目次

■急増する退職代行を使った退職

「退職代行」を使った退職が急増している。調査会社「商工リサーチ」の2024年のアンケート調査によると大企業の18.4%、中小企業ですら8.3%が、既にこのサービスからの退職要請を経験済み。もはや企業規模や業種を問わず、あらゆる組織が直面しうる現代的な経営課題となった。

■利用者はどんな人たち?

退職代行の主な利用者は、20代から30代の若手層、特に新卒から入社3年以内の層に集中している。男女比では男性が6割、女性が4割程度と報告されており、特定の性別に偏った問題ではないことも見て取れる。

彼らがこのサービスを選ぶタイミングは、繁忙期直前や大型連休明け、あるいはボーナス支給後といった、心理的・物理的な区切りに多い傾向がある。

業種別には「洗濯・理容・美容・浴場業」が33.3%と最も多く、次いで「各種商品小売業」(26.6%)、「宿泊業」(23.5%)といった、顧客と直接対面し、かつ労働集約的な性格を持つサービス業で特に高い数値を示す。これらの業種は、拘束時間が長く、シフト制による不規則な勤務形態、そして密な人間関係が求められる職場環境であることが多く、従業員が精神的な逃げ場を失いやすい構造を持つのが特徴だ。

退職代行の利用は、決して一部の悪質な労働環境を持つ、いわゆるブラック企業や、組織の硬直化が指摘される一部の大企業だけの問題ではない。人気企業であろうと、地方の優良企業であろうと、従業員との間にコミュニケーションの断絶が生じた瞬間、退職代行が組織の扉を叩いてくるのである。

インターネットではそうした代行業者と企業との赤裸々なやり取りの音声が流れている。企業側の担当者はほとんどが「そう言われても、急には困る」の一点張りだが、代行業者の淡々とした事実に基づいた説明に、反論できなくなり、最後に「わかりました」と手続きを進めることを約束して終わる。なぜ彼らは自身の口で社内に「辞める」という一言を伝えず、外部の業者にその代行を依頼するのか。

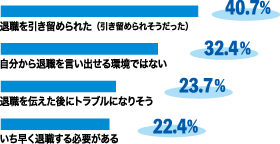

最新の調査データは、その切実な背景を浮き彫りにする。利用理由のトップに挙げられるのは「退職を引き留められた(引き留められそうだった)」(40.7%)であり、次いで「自分から退職を言い出せる環境ではない」(32.4%)、「退職を伝えた後にトラブルになりそう」(23.7%)と続く。さらに「いち早く退職する必要がある」(22.4%)という声も多く、これは単に言い出しにくいという心理的なハードルだけでなく、心身の健康が脅かされるなど、一刻を争う状況に置かれている社員の存在がわかる。

■退職代行から電話があったらどうすべきか

退職代行からの連絡があったら企業はどうすべきなのだろうか。

企業が最初に取るべき行動は、相手の身元と法的権限の冷静な見極めだ。退職代行サービスは、その運営主体によって3つの形態に大別され、それぞれ企業が取るべき対応は全く異なる。

第1が「弁護士事務所」が運営するケース。弁護士は法律に基づき本人の代理人として行動するため、有給休暇の消化や未払い賃金の請求、退職日の調整といった法律行為を含む「交渉権」を持つ。この場合、企業は相手を正式な代理人と認め、法務部門を中心に誠実に対応する義務を負う。

第2が「労働組合(退職代行ユニオン)」が運営するケース。労働組合法に基づき、彼らは団体交渉権を持つため、退職条件に関する「交渉が可能」である。企業側が正当な理由なく交渉を拒否することは、不当労働行為と見なされる可能性がある。

第3が上記のいずれでもない「民間退職代行サービス」のケース。彼らの法的な立場は、あくまで本人の意思を伝達する“使者”に過ぎず、法律行為である交渉を行う権限はない。したがって、企業側が彼らと退職条件について協議することは、弁護士法で禁じられている非弁行為に加担したと見なされるリスクを伴う。この場合、企業は「退職の意思は受け取りました」という事実確認に留め、具体的な手続きは本人と直接、あるいは本人が指定する正式な代理人(弁護士など)と行うのが鉄則である。

次に不可欠なのが、本人意思の確実な確認である。第三者による悪意ある嫌がらせや、家族などが本人の意に反して連絡してくる可能性もゼロではない。そのため、必ず退職を希望する従業員本人からの委任状(署名捺印・日付入り)や、身分証明書のコピーを書面で提出させるべきである。この一手間が、後のあらゆるトラブルを防ぐ堅固な防波堤となる。

そして、従業員の雇用形態に応じた法的な処理を行う。日本の民法では、雇用形態によって退職のルールが異なる。期間の定めのない「無期雇用」の正社員の場合、従業員からの退職申し出から2週間が経過すれば、企業の承認の有無にかかわらず雇用関係は法的に終了する。一方、契約社員などの「有期雇用」の場合、原則として契約期間が満了するまで一方的な退職は認められない。ただし、「やむを得ない事由」がある場合はこの限りではなく、その事由の正当性については個別の判断が求められる。

これらの確認が完了次第、組織は退職届の正式な提出、貸与品(PC、社員証、制服など)の返却、社会保険の手続き、そして残存する有給休暇の適切な処理といった、社内規定に沿った事務処理を粛々と実行する。この一連のプロセスを、感情を挟まず、法と規定に則って淡々と進めることこそ、有事の際に企業が取りうる唯一の正解なのである。

■企業として、してはいけない5つの掟

有事の際に、組織が絶対に行ってはならないタブーがある。これらは法的リスクを顕在化させ、SNS時代においては瞬時に企業ブランドを毀損する致命傷になりかねない。

第1が、「退職届の受理拒否」である。前述の通り、無期雇用の従業員には「退職の自由」が憲法で保障されており、企業側にこれを拒否する権利はない。受理を拒む行為は、それ自体が違法行為である。

第2が「損害賠償や違約金による脅し」だ。退職によって会社が受けた損害の賠償を請求すること自体は、理論上は可能である。しかし、その立証は極めて困難であり、安易にこれをちらつかせて退職を妨げる行為は、悪質な引き止め、場合によっては強要罪と見なされるリスクを伴う。

第3は、「自宅への訪問といった過度な干渉」だ。本人が出社を拒否している状況で、自宅まで押しかけて就労を促す行為は、プライバシーの侵害であり、従業員にさらなる精神的苦痛を与えるだけになる。

第4は、「給与や退職金の不当な未払い」だ。賃金の支払いは労働基準法で定められた企業の義務であり、退職を理由にこれを支払わない、あるいは減額することは断じて許されない。

第5は、前述の通り「交渉権のない民間退職代行業者との交渉」である。良かれと思って行ったとしても、これが非弁行為への加担と判断されれば、企業側のコンプライアンス意識が厳しく問われることになる。

これらのNG対応は、いずれも「辞めさせない」という企業の感情的な抵抗から生まれる。しかし、その抵抗は法的にはほとんど意味をなさず、むしろ企業の法的・社会的リスクを増大させるだけの結果を招くということを、経営層は明確に認識しておく必要がある。

■退職者が出ない環境をつくる4つの柱

そもそも優秀な人材の確保と流出抑止は、今や企業の最重要経営課題だ。対症療法だけでは、出血は止まらない。真の課題は、退職代行という選択肢が従業員の頭に浮かぶことすらない組織へと、その構造を変革すること。そのための具体的な処方箋は、大きく4つの柱から構成される。

第1の柱は、「コミュニケーション環境の抜本的改善」である。これは、精神論としての「風通しの良い職場」を目指すのではなく、コミュニケーションを組織の仕組みとして意図的に設計するアプローチだ。その代表例としては、「1on1(ワン・オン・ワン)ミーティング」の制度化が挙げられる。

1on1を「部下のための時間」と位置づけ、上司は聞き役に徹することだ。業務の話だけでなく、個人のキャリアの悩みや課題についても安心して話せる場として機能させることで、初めて信頼関係が醸成される。

さらに、上司には直接言いづらい本音を吸い上げるための「バイパス」も必要だ。Slackなどのツールを活用した「匿名相談チャット」の設置や、「ハラスメント相談窓口」の明確化と複数設置は、従業員に安心感を与える。ハラスメント対策は、予防的措置としての管理職研修の実施、防止規程の整備と周知徹底、そして問題発生時の迅速かつ公正な調査・対応体制の確立まで、一気通貫で行うことで初めて実効性を持つ。

第2の柱は、「人事評価とキャリア支援の再構築」である。評価への不信感やキャリアへの閉塞感は、静かに組織の活力を蝕む。これを払拭するには、まず評価制度の「透明性」の確保が不可欠だ。評価基準や昇進・昇格の基準を明確化し、全社員に公開すること。そして、年功序列に偏らず、能力と成果に基づいた公正な処遇を行うこと。定期的なフィードバック面談の実施や、360度評価のような多面的な評価制度の導入も、評価の納得感を高める上で有効である。

同時に、従業員が自らの「キャリアの未来」を描けるよう支援することが求められる。社内研修制度の充実や外部研修・資格取得への支援、先輩社員が後輩を指導・支援するメンター制度の導入、そして職種ごとのキャリアパスを具体的に提示すること。さらに、就職支援や採用支援、社員教育を行う「ジェイック」の「マイキャリア」制度のように、従業員側から異動希望を出せる社内公募制度を導入することは、社内転職という選択肢を提供し、優秀な人材の定着率向上に大きく貢献する。

第3の柱は、「戦略的メンタルヘルス対策と兆候の早期発見」である。心身の健康なくして、高いパフォーマンスはあり得ない。そのための仕組みとしては、まず「ストレスチェックの戦略的活用」が挙げられる。少なくとも年に2回以上実施し、その結果を部署別・チーム別に分析することで、職場環境の課題をデータに基づいて特定できる。高ストレス者に対しては、産業医との面談を積極的に設定するなど、不調が深刻化する前の予防的介入が極めて重要だ。

そして、最も身近な存在である管理職の「ラインケア」能力の強化も不可欠だ。部下の些細な変化を察知するスキルや、適切な声かけの方法などを習得させるための「メンタルヘルス研修」は、全ての管理職に必須のプログラムとすべきである。

実は退職を考え始める社員には共通の前兆・サインがある。

企業は、社員が発するこのサインを見逃さない体制を整える必要がある。

①「勤怠面の変化」

(遅刻・早退、欠勤の増加)

②「態度・行動面の変化」

(周囲とのコミュニケーションの減少、新しい業務への無関心、生産性の低下)

③「心理面の変化」

(仕事への積極性の喪失、改善提案や反対意見を言わなくなる)

これら多角的な視点でのモニタリングが求められる。

第4の柱は、「働き方の多様化と労働環境の改善」である。画一的な働き方を強いる組織は、多様な人材を惹きつけることができない。在宅ワークやフレックスタイム制、時短勤務制度の導入・拡充は、従業員がライフステージに合わせて働き続けることを可能にする。また、単に制度を作るだけでなく、有給休暇を取得しやすい雰囲気の醸成も重要だ。

同時に、根本的な労働環境の改善も進めなくてはならない。定期的な業務量の見直しや人員配置の最適化による業務負荷の適正化、そしてITツールの導入などによる業務効率化を進め、残業時間を削減する取り組みは、従業員の満足度と生産性の両方を向上させる。

これらの4つの柱は、それぞれが独立しているのではなく、相互に連携し合うことで、初めて強固な組織基盤を構築するのである。

■退職者が出ない企業風土づくりに成功した企業たち

これらの改革を実践し、劇的な変化を遂げた企業は既に存在する。業界や企業規模を問わず、変革は可能であることを、彼らの事例は雄弁に物語っている。

コミュニケーションと企業文化の変革という、最も根源的な課題に取り組んだのが「サイボウズ」である。かつて離職率28%という深刻な状況にあった同社は、「100人100通りの人事制度」を掲げ、従業員自身が制度設計に関与するボトムアップのアプローチで、個々が働きがいを感じられる環境を構築、離職率を4%へと激減させた。ウルトラワーク制度による柔軟な働き方の選択や、一度退職しても復帰できる「育自分休暇」制度などは、従業員を縛るのではなく、その多様な価値観を尊重するという同社の哲学を象徴している。

同じく対話の重要性に着目した「ヤフー」は、その「質」の転換を図った。前述した「1on1制度」を週1回の頻度で30分行い、純粋に「部下のための時間」として設計され、単なる業務報告の場ではなく、評価のための面談でもない、部下の才能と情熱を解き放つことを目的としている。上司が聞き役に徹し、部下の内なる声に耳を傾けるというこの仕組みは、上司と部下の間に深い信頼関係を築き上げた。

一方、物理的な環境を変えることで意識変革を促したのが、飲食業界という厳しい環境で新卒離職率の半減を達成した「鳥貴族ホールディングス」である。同社は社長室や役員室を廃止し、全社員がワンフロアで働くという徹底した組織のフラット化を断行。これにより、若手社員が役員の仕事を間近で見ることが可能となり、経営層との間にあった心理的な壁が自然に取り払われ、風通しの良い対話文化が醸成された。

「見て覚えろ」という古い企業風土からの脱却に成功したのが、「カネテツデリカフーズ」だ。入社3年以内の離職率が50%を超えていた同社は、現場の先輩が新人を1対1で指導する「マンツーマン制度」を導入した。月ごとの目標設定と振り返りの時間を確保し、「教える」文化への転換を粘り強く進めた結果、離職率を数%にまで劇的に改善させたのである。

制度改革によって従業員の意識を変えた例もある。「レオパレス21」のブランドで知られる賃貸マンション、アパートを手掛ける不動産大手のレオパレス21は、「労働時間=評価ではない」という意識改革を掲げ、管理職研修と評価制度の見直しを徹底。限られた時間で成果を出す人材を正当に評価する仕組みを整え、業績を維持しながら一人当たりの労働時間を月6時間短縮、有給取得率を34%から70%へと倍増させた。

これらの働き方の変革は、もはやITやサービス業の専売特許ではない。日本の基幹産業である製造業においても、大きなうねりとなっている。

有名大企業も例外ではない。トヨタ自動車は、まさに「製造業特有の固定的労働環境」という長年の課題に正面から向き合った。製造業でありながら在宅勤務を積極的に推進し、対象業務の拡大と柔軟な運用を進めたことは、その象徴である。同時にフレックスタイム制を拡充し、コアタイムを見直すことで、個々のライフスタイルに合わせた多様な働き方を許容した。時間と場所という二つの制約からの解放を目指したこの改革は、生産性の向上と働きやすさを両立させ、特に女性活躍の推進を加速させるという大きな成果を生んだ。

これらの事例に共通するのは、いずれも経営層が強いリーダーシップを発揮し、従業員の声に真摯に耳を傾け、自社の文化や制度の“歪み”から目をそらさなかったという点である。彼らの成功は、組織変革が単なる理想論ではなく、明確な意思と具体的な戦略さえあれば、いかなる企業においても実現可能であることを証明している。

■退職代行対策は管理職、社長の思考を深め、成長の鍵を握ること

退職代行の利用は、いわば組織の免疫力が低下していることを示す“リトマス試験紙”だ。その1つひとつの事案は、従業員から経営陣への、最も痛烈で率直なフィードバックに他ならない。

この現象を単なる「厄介事」や「人事マター」として処理するのではなく、自社の組織構造、マネジメントの在り方、そして企業文化そのものを見つめ直す「機会」として捉えること。そのプロセスは、経営者や管理職に、これまで目を向けてこなかった、あるいは無意識に避けてきた組織の深層部へと思考を巡らせることを強いる。

「なぜ、部下はSOSを発することができなかったのか」「なぜ、この組織ではキャリアへの希望を描けなかったのか」「なぜ、対話は断絶してしまったのか」──。

この根源的な問いに向き合うことは、管理職を従来の「管理・監視」という役割から、部下の成長を支援し、その潜在能力を最大限に引き出す「パートナー」へと、その役割を再定義する契機となる。そして、そのような管理職を育成し、評価する仕組みを構築することこそ、経営者の重要な責務となる。

経営者にとっても、この問題への取り組みは、自社の組織の“血管”の詰まりや“神経”の麻痺に、肌感覚で気づかされるまたとない機会となる。従業員の「声なき声」に耳を澄まし、退職の真因を分析し、具体的な改善策を講じていく過程は、より解像度の高い経営判断を下すための、極めて実践的な学習の場となるはずだ。

だからこそ退職代行対策とは、単に離職者を減らすための守りのリスク管理ではない。それは、組織のコミュニケーションを活性化させ、人材育成の仕組みを強化し、ひいては組織全体の生産性と創造性を高めるための、極めて戦略的な「経営投資」なのだ。この課題にどう向き合うかという姿勢そのものが、企業の未来、そして経営者自身の成長の鍵を握っていると言っても過言ではない。

参考

【Web】●商工リサーチ ●マイナビ調査 ●厚生労働省「令和4年労働安全衛生調査(実態調査)」の概況/「ラインによるケアとしての取り組み内容」 ●経済産業省「健康経営オフィスレポート」●エン・ジャパン「『エン転職』1万人アンケート 本当の退職理由実態調査」(2022)●リクルート「Z 世代の就業意識や転職動向」●産業保健情報「Sanpo Navi」●Unipos HR コラム ● HR ドクター ● HR NOTE ● UNITE ● LDcube「離職防止の成功事例12 選」● doda 人材総研「従業員に退職代行を使われたら拒否できない?対処法やトラブル対策」/「離職防止の効果的な13 の対策 離職率を下げた企業の成功事例も解説」 ●人事・労務関連専門サイト「退職代行を使われたら?企業が取るべき6つのステップと予防策」● e-Gov『民法』 ●パーソルプロセス&テクノロジー ●サイボウズ ●ヤフー ●ジェイック ●メルカリ ●トヨタ自動車 ●カネテツデリカフーズ ●オタフクソース ●積水ハウス ほか

ビジネスシンカーとは:日常生活の中で、ふと入ってきて耳や頭から離れなくなった言葉や現象、ずっと抱いてきた疑問などについて、50種以上のメディアに関わってきたライターが、多角的視点で解き明かすビジネスコラム